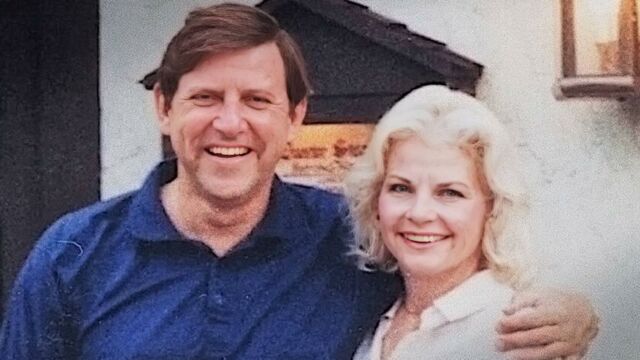

À première vue, Mary Louise “Kitty” Menendez avait tout pour incarner la carte postale parfaite de l’Amérique des années 80. Ancienne institutrice, épouse d’un homme à succès, mère de deux garçons élevés sous le soleil californien, dans le confort et l’opulence… L’image était belle, brillante, calibrée pour les albums de famille.

Mais derrière les sourires figés sur les photos de gala, derrière les robes élégantes et les dîners mondains, sa vie ressemblait de plus en plus à un huis clos étouffant. Délaissée par un mari infidèle, usée par les déménagements successifs, l’enseignante brillante et ambitieuse est devenue une femme recluse, marquée par l’anxiété, dépendante aux médicaments… et prisonnière d’une solitude écrasante.

Lors du procès, son nom sera souvent éclipsé par l’ombre massive de José, son mari, ou par les déclarations-choc de ses fils. Pourtant, Kitty reste sans doute la plus énigmatique des quatre protagonistes de cette tragédie : victime, complice silencieuse, et mère impuissante, broyée par un système familial toxique.

De Mary Louise Andersen à Kitty Menendez

14 octobre 1941, Illinois. Mary Louise Andersen vient au monde dans une famille de classe moyenne, où les tensions et les colères parentales rythment le quotidien. Les coups ne sont pas seulement moraux. Les séquelles, elles, sont bien réelles.

Pourtant, Kitty se distingue. Intelligente, ambitieuse, elle brille dans les concours de beauté, poursuit des études supérieures, et s’inscrit à la Southern Illinois University. C’est là qu’elle croise José Menendez, jeune étudiant cubain fraîchement débarqué aux États-Unis. Coup de foudre immédiat. Mariage en juillet 1963, malgré les objections de la famille de José.

New York devient leur première scène commune. José grimpe les échelons à une vitesse folle dans l’industrie du divertissement — RCA, LIVE Entertainment… Pendant ce temps, Kitty prend une décision radicale : quitter l’enseignement pour se consacrer à Lyle et Erik, leurs deux fils, et suivre José dans ses mutations incessantes.

Une dépendance affective destructrice au cœur du foyer Menendez

La façade est impeccable. En réalité, Kitty s’efface peu à peu. Elle supporte mal l’autorité de José, ses absences, ses infidélités. L’isolement s’installe. Les troubles psychologiques apparaissent, nourris par une dépendance croissante aux médicaments. La pression familiale est constante.

En 1987, deux ans avant le drame, Kitty tente de mettre fin à ses jours. Elle avale un cocktail de médicaments. Pour Lyle, c’est le signe d’un effondrement mental avancé : il décrira sa mère comme devenue « nerveuse et suicidaire », incapable de supporter la vie qu’elle menait.

Mais cette alerte ne déclenche aucune réaction structurée. Pas de suivi psychiatrique. Pas de soutien familial. José, toujours soucieux de préserver l’image publique, maintient la vitrine d’une vie parfaite.

Ce silence devient un ciment : celui d’un climat toxique, enfermé derrière les murs de leur villa californienne.

Progressivement, la dépression gagne du terrain. Kitty s’enfonce, à coups de médicaments et d’alcool. Selon des proches, ses humeurs deviennent de plus en plus instables, marquées par des crises d’angoisse, de rage ou de mutisme. Ce que certains décrivent comme un simple "mal-être" domestique s’avère en réalité bien plus grave.

En 1987, deux ans avant le drame, Kitty Menendez tente de se suicider. Elle avale un cocktail de médicaments, un geste de détresse que son fils Lyle qualifiera plus tard de symptôme d’un effondrement mental profond. Il racontera que sa mère était devenue "nerveuse et suicidaire" au fil des années, incapable de supporter la vie qu’elle menait.

Mais cette tentative n’aura aucune conséquence apparente. Aucun suivi psychiatrique structuré. Aucune prise en charge familiale. José, toujours maître de l’image qu’il voulait projeter, maintient le cap d’une vie parfaitement orchestrée. Le drame intime reste camouflé derrière les murs de leur villa californienne.

Ce silence, ce refus d’affronter le mal-être de Kitty, ne fait qu’enraciner un peu plus le climat toxique qui asphyxie la famille Menendez.

Des dérapages sous le regard impuissant de Kitty

En 1987, la famille s’installe dans un quartier huppé de Calabasas, Los Angeles. Villa luxueuse, pelouse parfaite, célébrités comme voisins. Mais à l’intérieur, la cellule familiale se délite.

Lyle et Erik, livrés à eux-mêmes dans une maison où le dialogue est inexistant, s’ennuient et cherchent l’adrénaline ailleurs. Ils se lancent dans des cambriolages ciblés — des voisins riches et célèbres, parmi lesquels Bruce Jenner, futur Caitlyn Jenner.

Kitty, malgré son instabilité psychologique, voit le danger. Elle s’inquiète des conséquences judiciaires et de l’impact sur l’image de la famille. Mais elle reste en retrait. José, lui, étouffe l’affaire : il rembourse les victimes discrètement, à coups de chèques. La réputation avant tout.

Quelques mois plus tard, les Menendez déménagent à Beverly Hills. Mais le malaise ne disparaît pas. Il s’enracine. Les relations sont devenues irrécupérables. Lors d’une dispute violente, José et Kitty annoncent à leurs fils qu’ils ne toucheront pas un centime de leur fortune, évaluée à près de 14 millions de dollars. Une décision vécue comme un coup de massue, surtout pour Erik.

20 août 1989 : la nuit où tout bascule

Ce soir-là, le salon de la villa Menendez devient une scène de massacre. Kitty et José sont abattus par leurs propres fils. Le pays se réveille avec une affaire qui choque : une famille riche, apparemment sans histoire, disloquée dans le sang.

Les détails sont glaçants : Kitty reçoit plusieurs balles, à bout portant. D’après certains rapports d’autopsie, elle est touchée plus que son mari — signe possible d’un acharnement personnel, peut-être dirigé contre cette mère jugée absente ou complice.

En 1993 puis 1996, les procès révèlent une version qui divise l’Amérique. Lyle et Erik plaident la légitime défense. Ils affirment avoir subi des années d’abus sexuels, psychologiques et physiques. José est accusé d’agressions répétées. Kitty, elle, d’avoir su… et de n’avoir rien fait.Pour certains, c’est un mensonge pour toucher l’héritage. Pour d’autres, le cri de deux victimes brisées.

Les débats s’éternisent. Verdict final : prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.

Trente-cinq ans plus tard, l’histoire rebondit. Nouveaux témoignages. Courriers oubliés. Contexte judiciaire plus sensible aux violences intrafamiliales. Pour la première fois, Lyle et Erik Menendez sont éligibles à une libération conditionnelle. Et l’idée qu’ils puissent un jour franchir les portes de la prison n’est plus seulement un fantasme.